Compréhension et communication chez K. R. POPPER

***

1.2.2. La conception instrumentaliste du langage

Nous avons signalé (supra, 1.1.2), la différence importante qu’il y a entre la théorie platonicienne du monde des Formes et celle, poppérienne, du Monde 3. On peut l’accentuer encore en soulignant que si dans le monde intelligible de Platon on trouve des " notions" , sortes d’hypostases des mots (la Beauté, le Courage ...), le Monde 3 de Popper est peuplé, non pas de concepts de ce genre, mais de théories, autrement dit d’ensembles d’énoncés. En effet, comme il l’écrit lui-même, les idées importantes " ne correspondent pas à des mots, mais à des énoncés ou des propositions " (C.O. VII, 2 - p. 444) - on distingue là en négatif son principal grief à l’égard de l’essentialisme. C’est pourquoi " les mots, les concepts, les notions, ne sont jamais que de simples instruments, qui ne servent qu’à formuler les théories " (P.S. I , 33, Add. - p. 278) ; on appelle donc cette vision du langage " instrumentaliste" pour l’évidente raison que les termes employés sont considérés comme des instruments, et qu’ils n’ont dans la formulation des théories (ou des énoncés en général) qu’un rôle technique et pragmatique, équivalent à celui que jouent les lettres dans la formation des mots (voir Q.I. VII - p. 28). Ainsi, " lettres et mots ne sont donc que des moyens par rapport à des fins (des fins différentes, il est vrai) " (id.)

Il ne s’agit pas, on le comprend grâce à cette analogie, de soutenir que les termes que l’on utilise n’ont strictement aucune importance ; comme les caractères au sein d’un mot, on ne peut en enlever ou en échanger impunément quelques uns. Ce qui importe, c’est de voir que leur rôle n’est pas déterminant en ce qui concerne le sens des énoncés. Popper exemplifie cette idée en rappelant que l’on peut fort bien traduire une théorie en un langage différent (qu’il s’agisse de langues naturelles ou de formalisation) sans faire du mot à mot et en obtenant deux théories logiquement équivalentes. Ainsi en va-t-il des diverses axiomatisations de la géométrie projective, ou des formalisations (corpusculaires, ondulatoires) de la mécanique quantique (cf. Q.I. VII - p. 29). De manière plus triviale, mais pas moins révélatrice, il suffit de constater que les théories scientifiques sont formulables, et formulées, en différentes langues naturelles (les chercheurs étant aussi bien anglais, italiens, français ... tous s’exprimant dans leur langue d’origine) sans que leur sens n’en soit affecté. C’est aussi vrai des théories philosophiques, à tout le moins de celles qui ont une grande portée " cosmologique" . On peut, par exemple, expliquer en n’importe quelle langue ce qu’est une position " réaliste" , ou une position " matérialiste" . Il faut reconnaître que l’opération devient plus délicate au sujet de certaines philosophies nettement plus marquées par leurs idiomes originaux et qui ont du mal à être traduites (songeons par exemple à Heidegger et à la haute-voltige linguistique à laquelle on doit se livrer pour en parler en français). Mais n’est-ce pas là précisément le signe d’une particularisation qui tend à l’obscurité, souvent de façon délibérée ? Il y a peut-être matière à critique ; assurément y-a-t-il au moins matière à discussion.

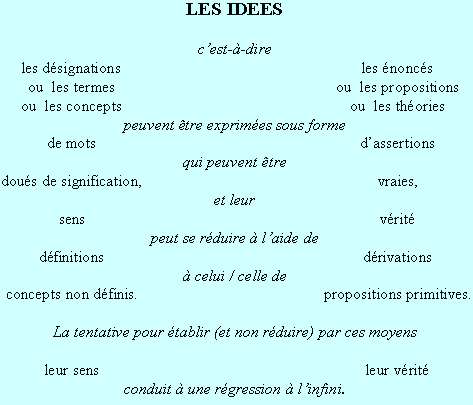

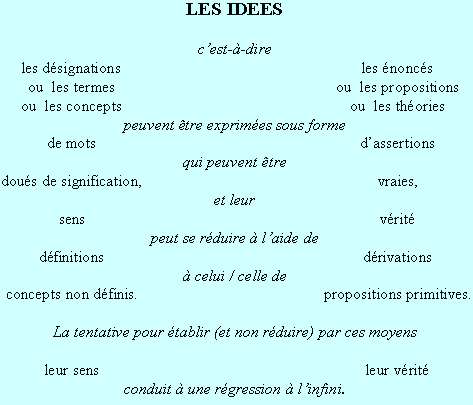

Quoi qu’il en soit, l’instrumentalisme poppérien - en fait de langage (il ne faut pas négliger cette précision qui, on va le voir, a son importance) - s’oppose ouvertement à l’essentialisme. Pour résumer cette opposition, Popper présente souvent le tableau à deux colonnes qui suit.

Il insiste sur le fait que " le côté gauche est philosophiquement sans importance alors que le côté droit est de la plus haute importance philosophique " (Q.I. VII - p. 27). On reconnaît bien, en effet, dans la colonne de gauche l’attitude caractéristique de l’essentialisme, autrement dit cette conviction que les idées sont des concepts et que l’on peut en déterminer le sens par un travail de définition. Mais la similitude avec la colonne de droite ne doit pas, prévient Popper, induire en erreur : ce qui importe réellement, ce sont les problèmes relatifs à la vérité ou à la fausseté des énoncés et des théories. En donnant à la colonne de gauche au moins autant d’importance qu’à celle de droite, les philosophes " sont victimes de l’erreur capitale de Platon " (C.O. III, 5.1 - p. 204) ; qui plus est, ils se fourvoient également dans la croyance (plutôt inconsciente) en l’idée que l’on trouverait le " véritable" sens d’un mot en régressant jusqu’à sa définition première (tout comme on déterminerait la vérité d’un énoncé en remontant à sa source), alors que l’origine n’a rien à voir avec la vérité (cf. C.R. Introd. , notamment XII, XIII et XIV - pp. 39 à 49).

De cette manière on voit comment l’instrumentalisme de Popper en fait de langage est bien un nominalisme de méthode : toute définition n’est pour lui qu’une sorte d’abréviation (cf. P.S. I , 33, Add. - p. 290, note 18), une étiquette mise sur un phénomène et en conséquence pas une connaissance. Il se démarque en effet en cela du nominalisme " classique" , anti-platonicien, que l’on peut appeler - pour le différencier - nominalisme métaphysique, et pour qui " les termes doués de sens ne sont rien d’autre que des noms de choses (ou d’images mémorisées de choses) " (id. p. 278, note 2). De fait, cette conception reste au fond prisonnière du préjugé essentialiste puisqu’elle continue à discuter des mots et, se faisant fort de dénoncer les ambiguïtés ou confusions linguistiques comme d’accroître la précision de notre langage, perpétue l’idée que notre connaissance de la réalité est entièrement dépendante du langage que nous utilisons. En quoi les nominalistes (comme se disent l’être les philosophes du langage du XXème siècle) donnent " une réponse essentialiste à une question essentialiste (implicite) - une réponse fausse, par-dessus le marché " (id.)

On ne saurait alors suffisamment insister sur le fait que le nominalisme méthodologique de Popper, s’il est bien un instrumentalisme linguistique, s’oppose radicalement à l’instrumentalisme scientifique, selon lequel ce sont les théories qui sont de simples instruments permettant de plus ou moins bonnes prédictions - en tant que tels, elles n’ont aucun rapport particulier avec une réalité qu’elles ne décrivent pas, pas plus qu’elles n’en révèlent une quelconque constitution profonde.

Cette conception, comme l’explique Popper dans C.R. (III, 4 - pp. 165 sqq.), se fonde sur un rejet fortement anti-platonicien de l’idée d’un univers de réalités sous-jacentes aux phénomènes observables. Ne restent alors que deux domaines : celui desdits phénomènes d’une part, et d’autre part celui de la représentation symbolique, autrement dit le domaine du langage. Un énoncé a , au sein de ce second domaine, peut décrire le phénomène a, un autre énoncé b le phénomène b, mais la théorie q consistant en la mise en relation causale de a et b ne renvoie à rien qui existe et qui lui corresponde dans l’univers des observables. Ainsi, par exemple, " les forces newtoniennes ne sont pas des entités déterminant l’accélération des corps : elles ne sont que des outils mathématiques ayant pour fonction de nous permettre de déduire b de a " (op. cité, p. 166).

Cette vision de la science repose à l’évidence sur une démarche nominaliste (d’un nominalisme métaphysique, cela va sans dire). Berkeley en donne la meilleure illustration lorsqu’il soutient qu’une expression comme " force d’attraction" - il pense à Newton - est nécessairement vide de sens puisque rien de tel ne peut être observé. Toutefois, si l’on respecte cet argument à la lettre et que l’on en infère toutes les conséquences, il faut admettre que tout terme dispositionnel est de la sorte dénué de sens (de fait, " être inflammable" - ce qui est manifestement une disposition - n’est pas une propriété observable). Or, comme le montre très bien Popper (cf. C.R. III, 6 - pp. 180 et 181), tous les termes descriptifs dont se sert la science, i.e. les universaux (comme " enflammé" , " cassé" , ou " verre" , " rouge" ...), sont à un degré ou à un autre dispositionnels. Ceci repose évidemment sur l’acceptation du caractère conjectural de notre connaissance et de nos théories. Ainsi peut-on lire dans L.D.S. que " l’énoncé " voici un verre d’eau" ne peut être vérifié par aucune espèce d’observation " car " par le mot " verre" , par exemple, nous dénotons des corps physiques qui représentent un certain comportement régulier " (2ème partie, V, 25 - p. 94), autrement dit certaines dispositions. De la même manière, on peut tout à fait soutenir qu’" eau" est un terme dispositionnel ; c’est dire si l’on ne peut s’en passer.

Mais ceci n’est qu’une facette " extrémiste" , en quelque sorte, de l’instrumentalisme scientifique. Sa thèse de fond est généralement la suivante : les théories scientifiques ne sont que des règles d’inférences dont la fonction est essentiellement prédictive. Finalement, " selon la conception instrumentaliste, la dénomination de " science pure" est incorrecte et (...) toute science est " appliquée" " (C.R. III, 5 - p. 170). On mesure à quel point elle est opposée à l’épistémologie poppérienne, et ce fait méritait d’être souligné afin que l’on étendît pas, ou que l’on ne confondît pas, son nominalisme méthodologique qui est un instrumentalisme du langage avec l’instrumentalisme scientifique. On ne s’étendra pas sur la critique que fait Popper de ce dernier. Elle est assez limpide, et consiste à mettre en avant la profonde différence qui réside entre une théorie et une règle de calcul, à savoir que l’on ne peut mettre à l’épreuve la seconde comme on teste la première. De ce fait, un instrument de calcul n’est jamais à proprement parler réfuté : on découvre au plus les limites des conditions de son application. Or, si l’on considère les théories comme des instruments, jamais elles ne peuvent être invalidées, et il devient impossible d’expliquer le progrès scientifique. En outre, l’instrumentalisme peut s’avérer dangereux dans la mesure où il favorise la protection ad hoc des théories se trouvant menacées ou susceptibles d’être réfutées. Popper ajoute qu’il est même possible qu’il soit " responsable de l’absence de progrès récents de la théorie quantique " (C.R. III, 5 - p. 174).

Nous commençons maintenant à voir plus nettement comment s’organise, en toute cohérence, le rapport de Popper au langage. Il serait frôler la contradiction que de parler chez lui d’une " théorie du langage" , non tant sur le fond (car il y a un nombre important de considérations majeures qui y ont trait) que d’un point de vue, disons, " technique" d’histoire de la philosophie. Il est crucial de montrer, en effet, qu’à ce sujet il occupe une position atypique et presque à contre-courant dans cette histoire. Ainsi, comme l’on se doit d’éviter rigoureusement de parler de " morale kantienne" , on se gardera de parler de " philosophie du langage de Popper" . Ceci peut avoir l’air d’un point de détail ou d’un souci maniéré, mais il est possible qu’il ait son importance, si l’on en juge par ce que l’on peut encore actuellement lire ou entendre dire sur Popper.

L’idée principale à retenir est que les préoccupations utiles au sujet du langage sont pour la plupart régulatrices. Elles renvoient toutes à des exigences d’ordre intellectuel et ouvrent au final, on tentera de le montrer, sur des soucis éthiques (prenant racine dans l’épistémologie). Le reproche que l’on adressera à Popper sera sa trop grande foi en un " principe de coopération" .

Pour l’heure, tirons les premières conséquences des options poppériennes, originales, en ce qui concerne l’épistémologie et la philosophie.

1.2.3. Une hygiène de la philosophie

Il est important de remarquer combien le nominalisme méthodologique, tel que nous avons tenté de l’esquisser, relève de ce que l’on peut appeler l’" hygiène intellectuelle" . Il est en ce sens une sorte de garde-fou ; sa principale motivation - qui ne doit pas occulter son fondement philosophique réel - est d’empêcher de tomber dans certains pièges et certaines erreurs qu’induit une pensée du langage.

Popper signale souvent qu’il souhaite éviter les équivoques à propos des termes qu’il emploie ; c’est qu’il voit bien que l’on est toujours tenté, dans la pratique philosophique, de s’interroger largement sur le sens des mots. Il écrit par exemple dans M.H. qu’en introduisant le vocable " historicisme" il " espère éviter les équivoques purement verbales " comme il espère que personne " ne sera tenté de demander si l’un quelconque des arguments (...) discutés appartient réellement, proprement, ou essentiellement à l’historicisme, et ce que le mot " historicisme" signifie réellement, proprement, ou essentiellement. " (Introd., p. 8). Au fond, ce qu’il veut éviter n’est pas tant d’éventuelles considérations terminologiques que l’obstacle sérieux qu’elles peuvent constituer si l’on en systématise la pratique, ainsi que l’usage dogmatique que l’on peut en faire, à savoir occulter les questions de fond. C’est bien pourquoi l’auteur de La quête inachevée pense les questions de mots en termes d’éclaircissement préalable ou de " tâche préliminaire nécessaire ". Son souci est d’empêcher, par exemple, que par une manoeuvre plus ou moins volontaire un problème soit transformé en question de mot.

Il affirme notamment qu’" il existe toute une catégorie de problèmes dont la solution semble pouvoir être facilitée par la formulation de définitions, alors que celles-ci ne font en réalité qu’amputer ces problèmes de leur caractère empirique, en transformant les questions de faits en questions de mots. " (P.S. I , 33, Add. - p. 291). L’exemple qu’il donne consiste à tenter de répondre à la question " Toute œuvre d’art est-elle belle, ou existe-t-il des oeuvres d’art qui ne le sont pas ? " en se lançant dans la définition de ce qu’est une œuvre d’art ou de ce qu’est le beau, alors qu’il vaut mieux partir d’exemples (le Pierrot lunaire de Schönberg, 1984 de G. Orwell ...) et se reposer la question à leurs propos. Certes, une telle liste sera subjective et sommaire ; la solution que l’on proposera restera en conséquence vague et incertaine. Mais elle correspondra finalement au caractère vague et incertain du problème de départ. Tandis que si l’on donne une définition de l’œuvre d’art de manière, par exemple, à faire de la beauté l’un de ses attributs, " aucune réflexion sur des œuvres d’art ne saurait plus désormais contribuer en quoi que ce soit à (la) solution " ; on aura substitué, " peut-être sans y songer, un problème purement verbal à une question de fait " (id.) Popper établit du reste un parallèle entre cette attitude et les résultats auxquels peuvent mener certains " stratagèmes" conventionnalistes. Et il ajoute, ce qui abonde dans le sens de notre hypothèse, qu’" en philosophie, la transformation de vrais problèmes, philosophiques ou autres, en questions de mots est une vraie malédiction, en particulier depuis que la définition et l’" explication" des concepts sont devenues les objectifs déclarés de la philosophie " analytique" . " (id.)

On ne saurait trop insister sur l’aspect révélateur de la fin de cette remarque, où Popper vise une fois encore le courant de pensée dont il fut l’inlassable adversaire au cours du XXème siècle. Comment ne pas remarquer, en effet, que c’est la critique des théories de la philosophie analytique qui le motive dans un grand nombre de ses ouvrages, et que s’il se fait si répétitif à ce sujet c’est bien parce qu’il sent le besoin d’insister ? Autrement dit, ce qu’il lit et entend le convainc qu’il faut poursuivre le dialogue et la polémique.

Toujours est-il que l’on ne peut plus se méprendre sur l’attitude de Popper eu égard aux questions de définition et, ce qui leur est directement lié, de précision : elles n’ont d’intérêt que par rapport à des problèmes plus sérieux (soit en dissipant des ambiguïtés, soit aussi, par exemple, en permettant d’augmenter la testabilité d’une théorie). Mais, l’exactitude n’existant nulle part, " pas même en mathématiques (comme le montre l’histoire toujours inachevée du calcul infinitésimal) " (P.S. I. , 33, Add - p. 292), il n’y a pas lieu de chercher à être plus exact que ne l’exige la situation de problème du moment [ problem situation] .

Il y a là ce que l’on pourrait appeler un principe de mesure et qui, au-delà de sa valeur épistémologique, doit également être entendu comme précepte " pragmatique" régulateur du dialogue et, en tant que tel, condition de possibilité de la critique. Autrement dit, une critique qui déplorerait un manque de précision à un certain propos se doit, pour être fertile et témoigner qu’elle n’a pas pour effet pervers d’empêcher le dialogue, de spécifier en quoi l’imprécision dénoncée est préjudiciable au problème dont il est question, comme d’indiquer en quoi et dans quelle mesure un accroissement d’exactitude sera bénéfique. On peut, comme le montre Popper, être en fin de compte toujours plus précis, si on le souhaite et si on en a les moyens. Aussi se doit-on, si l’on veut qu’un dialogue puisse s’enclencher (ou une théorie s’élaborer), être réceptif au degré de précision minimum requis par la situation. C’est une question de bonne mesure.

Le parallèle est éclairant avec l’idée de certitude qui, en tant qu’état psychologique de croyance, admet des degrés différents sensibles, eux aussi, à la situation dans laquelle on se trouve. Ainsi, dit malicieusement Popper, je suis " absolument certain" que j’ai cinq doigts à chaque main même si elles se trouvent dans mes poches ; mais si la vie de mon meilleur ami devait (par un étrange concours de circonstances !) dépendre de cette proposition, je prendrais assurément la peine de sortir les mains de mes poches " pour me rendre " deux fois plus" sûr que je n’ai pas perdu l’un ou l’autre de mes doigts miraculeusement " (C.O. II, 22 - p. 144). De la même manière, l’important est de s’exprimer avec un degré de précision suffisant. Une fois encore, on agit par conjecture ; autrement dit, il se peut que l’on se trompe sur ledit degré, et que des ajustements terminologiques s’avèrent nécessaires - cela fait l’objet d’une nouvelle conjecture, d’une nouvelle tentative.

Popper préconise donc de traiter les problèmes de clarté ou de précision de manière ad hoc, à mesure qu’ils se font jour ; c’est ce qu’il appelle la dialyse (par opposition, on l’aura compris, à l’analyse). On voit bien qu’elle est une méthode d’adaptation ; en elle-même, elle " ne peut résoudre aucun problème, pas plus que ne le peut la définition, ou l’explication, ou l’analyse du langage " (Q.I. VII - p. 39). C’est que " les problèmes ne sont résolus qu’avec l’aide d’idées nouvelles " (id.) Et c’est pourquoi il importe d’affirmer qu’en matière de connaissance ce sont les problèmes qui comptent, et non les définitions. Popper considère que " la tâche du savant ou du philosophe consiste à résoudre des problèmes scientifiques ou philosophiques et non à disserter sur ce que font ou pourraient faire lui-même ou d’autres philosophes " (C.R. II, 1 - p. 107). Ceci justifie que l’on s’applique à montrer la dimension régulatrice des considérations poppérienne sur le langage ; il s’agit d’éviter un usage néfaste à la dynamique du savoir, dynamique qui ne repose pas sur des concepts mais sur des interrogations et des problèmes. Et ce souci trouve sa place à plusieurs niveaux dans la pensée de Popper ; il n’est notamment pas sans lien avec ses convictions indéterministes. L’auteur de L’univers irrésolu rejette en effet l’essentialisme comme il rejette le déterminisme : pour lui, rien n’a d’" essence" propre ou de " nature" profonde, fixe et déterminée. Les individus, par exemple, ne sont pas contraints par quelque chose qui serait leur " caractère" (à savoir, de manière au fond déterminée, un comportement adéquat plus ou moins prévisible). Ils n’ont que des dispositions à agir de telle ou telle manière ; il est clair que derrière cette idée se trouve la conviction poppérienne que l’univers est ouvert et qu’il faut en conséquence combattre toutes les théories inclinant, au nom d’un déterminisme prétendument scientifique ou d’un quelconque matérialisme, à une sorte de fatalisme décourageant. C’est dire que se dessine, au-delà de l’épistémologie, une réelle éthique de la responsabilité et de la rationalité qui forge ses armes dans une vision du langage comme outil et possibilité de la critique. De là que les considérations à son endroit s’énoncent essentiellement comme des exigences et des valeurs. C’est ce qui nous amènera à poser le problème en termes de communication et de compréhension, pour soutenir le besoin de définir quelque chose comme une " pragmatique critique" . On affirmera notamment que l’effort intellectuel doit être porté sur la conservation, perpétuellement menacée, des conditions du dialogue authentique, i.e. critique. Dans cette tâche, on aura pour but de montrer que la pensée de Popper recèle d’un grand nombre de thèses qui œuvrent en ce sens (à commencer par les " préceptes" que nous avons relevés en les nommant principe d’effort et principe de mesure).

Avant cela, il est utile de qualifier la position de Popper à l’égard du langage comme " optimiste" (ce qui ne nous étonne pas de la part de celui qui s’appelle avec beaucoup d’humour " le philosophe le plus heureux (qu’il ait) jamais rencontré "!) Cela nous permettra de faire quelques clarifications nécessaires, spécialement à propos de l’instrumentalisme méthodologique.

Une question majeure qu’il est légitime de se poser est la suivante : Popper n’est-il pas trop optimiste en ce qui concerne le langage ? En d’autres termes : ne préjuge-t-il pas trop vite et de manière un peu naïve des questions de compréhension et de signification ? Notamment : n’écarte-t-il pas un peu simplement les difficultés et obstacles inhérents à la communication en général ?

Nous pouvons maintenant répondre à ces trois interrogations de la même façon : NON.

Assurément, Popper est " optimiste" à tous ces propos, et cela participe clairement d’un choix motivé, celui d’une attitude à l’égard du langage dont nous venons d’esquisser les grands traits. Mais il n’est pas trop optimiste. On a visiblement tendance à oublier que c’est bien lui qui écrit qu’au fond " nous ne savons jamais de quoi nous parlons " (Q.I. VII - p. 35), dans la mesure où la compréhension d’une théorie est une tâche infinie (au sens non trivial de l’infinité d’énoncés qu’elle implique logiquement). Peut-être nous objectera-t-on que " dans la vie" il n’y va pas toujours de théories philosophiques ou scientifiques. On pourra répondre que d’une part c’est un point qui mérite tout à fait d’être discuté, et que d’autre part Popper en a pleinement conscience. Aussi rappelle-t-il, quand il évoque la dialyse, qu’" il est impossible de parler de façon à n’être en aucun cas mal compris : il y aura toujours quelqu’un pour comprendre de travers. " (Q.I. VII - p. 38). On ne saurait être plus lucide. Le langage, spécialement le langage naturel, est fondamentalement vague et imprécis. La position de Popper est " optimiste" en cela qu’elle exhorte à ne pas baisser les bras devant cette difficulté pour condamner l’humanité à une fatale et perpétuelle incompréhension (attitude en général issue d’une déception conséquente à la faillite d’un idéal de précision et d’exactitude). La communication - au sens d’une compréhension absolue - est en effet impossible, tout comme la connaissance - entendue comme certitude absolue. Pourtant, nous consacrons nos forces à tenter de surmonter, toujours ponctuellement et partiellement, ces impossibilités ; on en a dans l’histoire de la philosophie et, surtout, l’histoire des sciences, de réguliers et probants exemples. Mais il faut perpétuellement remettre l’ouvrage sur le métier. Et l’" optimisme" consiste à faire de cette remise au travail son mot d’ordre. Aussi ne peut-on, dans cette optique, accorder au langage la place et le rôle que lui donnent les philosophes du " tournant linguistique ".

Il convient à cet endroit d’ajouter quelques remarques sur le nominalisme méthodologique. Ainsi que nous l’avons plusieurs fois répété, il se traduit en une sorte d’instrumentalisme du langage, c’est-à-dire qu’il soutient que les mots ne sont que des " outils" servant à la formulation des propositions et des théories, qu’ils ne peuvent de la sorte avoir en eux-mêmes d’importance cruciale. Bien entendu, il ne s’agit pas de prétendre que les mots n’ont aucune importance. Nous en avons besoin au même titre que l’on a besoin de lettres pour former des mots ; qui plus est, ils ne sont ni gratuits, ni arbitraires. Ne serait-ce que par ce qu’ils véhiculent comme connotations, présupposés, associations ... bref leur histoire, ou leur " généalogie" . Popper a bien noté ce fait lors de sa mésaventure à propos du terme " confirmation" (cf. supra 1.1.3.) Pour la plupart, les mots ont une sorte de " profondeur" (que l’on pourrait graduer en termes de polysémie, par exemple) qui leur confère en général une certaine adéquation à ce qu’ils dénotent - conquis par sédimentation sémantique, si l’on peut dire.

Quand Popper insiste sur le fait que pour échanger deux termes il faut des règles strictes d’équivalence, c’est qu’il a bien à l’esprit que l’on n’utilise pas un mot par hasard. Ce qui ne signifie pas non plus qu’il puisse y avoir quelque chose comme le bon terme, ou le terme exact, pour représenter une idée, mais que même employer un terme plutôt qu’un autre est une tentative (en dehors des nombreux cas triviaux où de telles considérations n’entrent pas en compte), susceptible d’être remise en cause par la suite.

Car les termes qui servent à formuler les énoncés et les théories sont à plus d’un titre porteurs de perturbations potentielles. Mais nous n’avons assurément pas le choix ; pour nous exprimer il faut utiliser les mots, " pour le meilleur comme pour le pire" ! Face à ces difficultés, la meilleure façon de procéder est d’y aller à tâtons, autrement dit - encore une fois - par essais et erreurs. En quoi le nominalisme méthodologique est une méfiance prudente à l’égard du langage, fortement motivée par les risques d’interférences que nous venons d’évoquer. Qui soutiendrait qu’il n’y a pas lieu de prendre garde d’un outil que l’on ne maîtrise pas totalement ?

*

Nous avons au terme de ce premier chapitre exposé dans ses grandes lignes l’attitude de Popper vis-à-vis du langage et dégagé les raisons qui le poussent à recommander d’opter, contre l’essentialisme régnant, pour ce qu’il appelle le nominalisme méthodologique. Il importe surtout d’avoir montré que ce n’est pas la réflexion sur le langage que Popper suspecte - puisque, nous l’avons dit, lui-même en développe une théorie, au centre de son épistémologie - mais bien les questions verbales, souvent inutiles, toujours stériles quand elles n’ont pour enjeu que leur propre nombril. Au reste, comme en général en matière de savoir, aucune attitude systématique n’est possible ni souhaitable. Aussi faut-il traiter des problèmes terminologiques quand ils s’avèrent être les symptômes d’un réel obstacle, au moment où cet obstacle est un handicap pour la poursuite de la réflexion.

C’est dire que Popper ne croit pas du tout en une naïve transparence et univocité des mots. Il sait pertinemment quels problèmes ils peuvent constituer ; mais cela n’a jamais lieu que relativement à une question réelle, non verbale. Aussi le nominalisme est-il pleinement justifié en méthode.

Pour ce qui est des théories et des propositions, le problème ne se pose pas de la même manière ; elles ne dépendent pas des mots. C’est nous qui dépendons des mots - nous exprimions cette idée tout à l’heure en disant que " nous n’avons pas le choix" - pour formuler lesdites théories et propositions.

On voit clairement ici se dessiner l’objectivisme poppérien en fait de connaissance. Les idées et théories peuplent un monde (le fameux Monde 3) qui ne nous est accessible que par le biais de l’articulation linguistique ; mais fondamentalement, toutes les constructions objectives (théories, institutions, œuvres d’art ...) ne dépendent pas de nous, c’est-à-dire pas de nos " états d’âme" (croyances, convictions, états psychologiques ...) C’est pourquoi l’épistémologie poppérienne est " sans sujet connaissant ".

Ce point est le premier sur lequel nous achopperons. Nous allons notamment tenter de montrer qu’une référence au sujet est possible, et éventuellement souhaitable, eu égard à une problématique dialogique.